ذهاب بلا إياب

عبدالعزيز البرتاوي

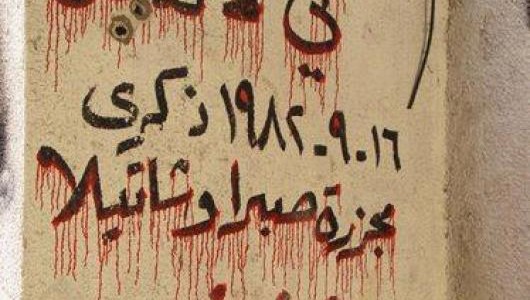

كانت صبرا وشاتيلا، ولا تزال مجزرة.

أذكر تمامًا، ولا أذكر، حين ذهبت لصبرا وشاتيلا. ذهبت بكينونة المتفرّج عن بعد، حتى بعد المحاسسة القريبة، والمعاينة عن كثب، كان كلّ ما في صبرا وشاتيلا، بعيدًا عنّي، وكنت بعيدًا عنه.

كنت في صبرا وشاتيلا قبل خمسة أعوام، وأعتقد أنّي، إن لم أذهب أساسًا، فأنا لم أزل ثمّة.

ليس من خروج من مأساة. إنْ بالذكرى، وإنْ بالوجع.

كلّ ما يمكن التّذكير به آن كلّ “ذكرى” منسيّة، و”مغتالة” -ويبدو أنّ أيّ “ذكرى” عربيّة تنتهي باغتيال ما-، أنّ ثمّة جريمة تمارِس حدوثها مضارعةً في مخيّم ما، في مكان ما، من هذا العالم العربيّ.

ليس توقيت الجريمة الحادثة، ما يعيدني لصبرا وشاتيلا. بل تواقيت الجريمة الحادثة على الدوام، المستحدثة باستمرار. التفرّج على ما لا يصلح للمشاهدة، لذوي الأعمار المرهفة والضّمائر المائتة.

ولن يحتاج المرء، لعناء الإصغاء لحكايا مجزرة حادثة بسرعة خبر عاجل، بل يحتاج لمحاسسة مجزرة بطيئة الموت والألم، وما يقتل مرّتين: مرّة بوجع اللّحظة الدّبقة. ومرّة بالنّكران، من قبل عابري الشّفقة والدّروب الملتوية.

ميزة المجزرة الحادثة الأولى، عنونة الصّحف، الفائزة كلَّ معاركها المهزومة بالفطرة، وربحَ رهان الطّبعة الأولى: اسمَ القاتل مانشيتًا رئيسًا، ورفع أكفّ الضّراعة، نحو إله يشهد كلّ خذلان ممتدّ منّا، راجين نصرًا ممتدًّا منه، لهم. بالطّبع لهم، فنحن لسنا طرفًا في المعركة.

بينما تمتدّ المجزرة المستحدثة باستمرار كلّ يوم، دون سبّابات تشير نحو قتلة معروفين، ودون صحف انتصارات، لا تأتي إلاّ كلّ 16 أيلول عابر، لتمنح البابا العظيم، شكر السّلام الذي وهبَ كلامًا، وزاوية ضيّقة آخر الصّفحة، لتذكّر رميم من كانوا هنا يومًا منتظرين، وباتوا هنالك منتظرين. لا وصول، ولا فصول.

حدث في صبرا وشاتيلا، ما لا يستدعي الكتابة. الشّاشة تكفي عناء ذلك. والمجزرة التي كانت بكفّ الغريب، صارت الآن بقدم القريب. وما يجري كذكرى، يُستعاد الآن حيًّا وبالتّفاصيل المبسّطة: مجزرة للأطفال. أخرى لمن يلعبون في حديقة. مجزرة للمشيّعين. مجزرة لعابري طريق مثلاً. مجزرة لطاقم مشفى. ومجزرة نسويّة، حتى لا يحدث الاختلاط، ويبطل الحمقى دعواتهم للشّهداء الذين رحلوا مختلطين.

حدث أنّه، ما كان مجزرةً وكارثة، استنكرها الأجنبيّ، المباشر للحدث تصويرًا وتحويرًا، صار الآن مستمرأً ومقبولاً، ولا يستدعي تكاليفَ بكاءٍ خاصٍ وذكرى منفردة.

ثمّة في الطّرق المنسابة كوجع في العروق، كانت التّفاصيل تأخذ مجرى الدّم والدّمع. المدارس الممنوحة محنةً لا منحة. القبور المنغرسة بين البيوتِ شواهدَ للبيوت المنتظرة، غير مفكرة بترف الحصول على شواهد تخصّها. العجائز اللّواتي تغضّنت وجوههنّ في انتظار الانتظار. الطّفلات اللّواتي كبرنَ تحت بنود الشّفقة، ومعاني “التّبرّع”، ومواسم “المنح”، ونظرات العابرين أسًى و”تبلّدًا”.

ليس أسوأ من انتظار وطن. ذلك أنّ ما يُنتظر، يحتمل المجيء، ولا “يحتمله”. ذلكَ أن الحياة تصبح محطة انتظار هذه اللّحظة، وليس أسوأ حين ذاك، من وعد سياسيّ كذّاب، وبلاغة شاعر أفّاق، يكتب منشور السّلطة، قبل أن يزن قافيته مع وجع الضّحيّة.

في 16 أيلول، سجّلته نشرة إخباريّة يوم ذاك، وحتى 16 أيلول الجاري، لا سلام ولا كلام، لا قوافيَ موزونة، ولا رثاءات موجوعة. لا أوطانَ من ورق، ولا منابر من قشّ، تصلح لترميم هذه الخرابات المعروضة في كلّ أسواق نخاسة العالم الحديث. كلّ ما هنا، سؤال بامتداد دمعة على سفح خدٍ ينتظر: من يهب للفلسطينيّ ثباتَ، أن لا تزيغ عينه، لكفّ أول ملوّح بمفتاح. ولقلبه، ألا يظلّ مرتهنًا لوعود السّياسيّين الكذبة، وباعة الأوطان في مزادات الكلام، وحقول النفط والسلاح؟ أما الشهداء، فلا خوفَ عليهم، هم الأكثرية، في عالم، يموت فيه عشرات الشهداء يوميًا، ومعهم ضمائر من تبقى من الأحياء.

في صبرا وشاتيلا، في الطّرق المزروعة بين البيوت والشواهد، بين مفاتيح الميداليات، والقلوب المدلّاة، بانتظار عودةٍ لا تعود، تعلّمت أن الحياة، لا تعدو كونها مخيمًا كبيرًا، لانتظارٍ ما. لانتظار قد يأتي بغودو آخرًا، ولانتظار لا يأتي بشيء، سوى السراب.

كل صبرا وشاتيلا، ومجازرنا من ذوي القربى أقلّ موتًا، وأكثر رُفقا.

عدد المشاهدات : 1250

شارك مع أصدقائك

2 Comments