الشاعر الحائز على جائزة حياتي

مدير التحرير

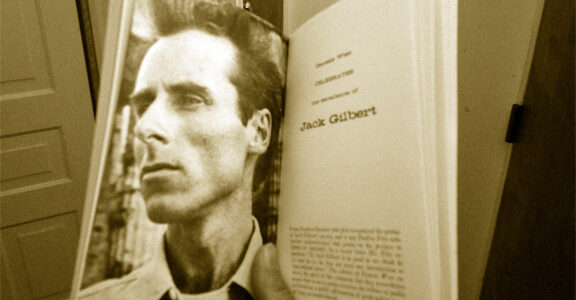

في إحدى المرّات كان هناك رجلٌ اسمه “جاك جلبرت” لكنه لم يكن قريبًا لي؛ لسوء حظي. كان جاك جلبرت شاعرًا عظيمًا؛ وإذا كنتم لم تسمعوا به أبدًا، فلا تقلقوا من الأمر. فهذا ليس خطأكم؛ فهو لم يهمّه على الإطلاق أن يكون معروفًا. لكنني عرفتُ عنه، وأحببته كثيرًا، من مسافة قائمة على الاحترام؛ ولهذا دعوني أخبركم عنه.

وُلِد “جاك جلبرت” في بتسبرغ سنة 1925، وترعرع وسط دخان المدينة وضجيجها وصناعتها. وعمل في مصانع الصلب حين كان شابًا، لكنه دُعي منذ سنٍّ مبكرة إلى كتابة الشِّعر. لبّى الدعوة دون تردّد. وصار شاعرًا؛ بالطريقة التي يُصبح بها رجالٌ آخرون رهبانًا: كممارسة مخلصة، وكفعل حُبّ، والتزام مدى الحياة بالبحث عن النعمة والسموّ. وأعتقد أن هذه طريقة ممتازة كي يصبح المرء شاعرًا، أو كي يصبح أيّ شيء، ينادي قلبه ويبعثه إلى الحياة.

كان بوسع “جاك” أن يُحقِّق الشُّهرة، لكنه لم يكترث بها. امتلك الموهبة والكاريزما من أجل الشُّهرة، لكن لم يلتفت إليها أبدًا، وفازت مجموعته الشِّعرية الأولى، التي صدرتْ سنة 1962، بـ”جائزة ييل للشعراء الشبان” المهمة ورُشِّح لجائزة بوليتزر. فضلاً عن ذلك، ربح الجماهير وكذلك النقاد، وكان هذا إنجازًا عظيمًا ليس سهلاً لشاعرٍ في العالم الحديث.

كان هناك شيء فيه جذب الناس وأبقاهم مأسورين. وكان أنيقًا، مشبوب العاطفة، وجذابًا ومتألقًا على خشبة المسرح. كان قطبًا للنساء ووثنًا للرجال. ونُشرتْ صوره في مجلة فوغ، وبدا رائعًا ورومانطيقيًا؛ جُنّ الناس به. وكان بوسعه أن يُصبح أحد نجوم الروك. لكنه اختفى عن الأنظار بدلاً من ذلك. ولم يرد أن يلهيه الكثير من الصخب. وقال في وقت لاحق من حياته إنّه وجد شهرته مضجرة؛ ليس لأنّها غير أخلاقية أو مفسدة، بل لأنّها كانت الشيء نفسه كلّ يوم فحسب. وكان يبحث عن شيءٍ ما أكثر غنى وتجسّدًا و تنوعًا؛ وهكذا غادر.

سافر كي يعيش في أوربا وبقي فيها عشرين سنة. وأمضى فترة في إيطاليا، وفترة في الدانمارك، لكنه عاش معظم الوقت في كوخ راعٍ على قمة جبل في اليونان. وهناك تأمّل الألغاز الأبديّة، وراقب تبدلات الضوء، وألّف القصائد في عزلته. وكانت لديه قصص حُبّه، مشكلاته، وانتصاراته. وكان سعيدًا. وقد استقامت أموره نوعًا ما، وتمكّن من تأمين الدخل من هنا وهناك. كان يحتاج إلى القليل؛ وسمح بأن يُنسى اسمه.

بعد عقدين، عاود “جاك جلبرت” الظهور ونشر مجموعةً أخرى من القصائد. فوقع العالم الأدبيّ في غرامه من جديد. وكان بوسعه أن يُحقِّق الشُّهرة مرّةً ثانية، لكنه اختفى مرّةً ثانية، وهذه المرّة لمدة عقد؛ وكان هذا نموذجه على الدوام: العُزلة، التي تتبع نشر شيء ما سامٍ، يتبعه المزيد من العُزلة. كان كمثل نبتة أوركيديا نادرة بأزهار تفصل بينها سنوات كثيرة؛ لم يقم بالترويج لنفسه أبدًا. (في إحدى المقابلات القليلة التي سبق ومنحها، سُئل “جلبرت” كيف أثّر انفصاله عن عالم النشر في مهنته؟ ضحك، وقال: “أعتقد أنّه كان مهلكًا“).

كان السبب الوحيد الذي جعلني أسمع “بجاك جلبرت” هو أنه في فترة متأخرة من حياته، عاد إلى أميركا ـ لبواعث لن أعرفها أبدًا ـ وعُيِّن في وظيفة مدرّس مؤقتة في قسم الكتابة الإبداعية في جامعة تينيسي، كنوكسفيل. في العام التالي، 2005، صادف أن حصلتُ على الوظيفة نفسها. (بدأوا في أنحاء الجامعة يسمّون الوظيفة على سبيل التنكيت “كرسي جلبرت”) وعثرتُ على كتب “جاك جلبرت” في مكتبي، المكتب الذي كان له مرّة. شعرتُ بأن الغرفة ما تزال دافئة من حضوره، قرأتُ قصائده، وغمرتني عظمته.

ذكّرتني كتابته بويتمان كثيرًا. (قال: ”يجب أن نجازف بالمتعة، يجب أن نملك العناد؛ كي نقبل سعادتنا في فرنِ هذا العالم الذي لا يرحم”).

كان له، ولي الكنية نفسها، وعملنا في الوظيفة نفسها، وشغلنا المكتب نفسه، ودرّسنا كثيرًا من الطلاب أنفسهم. والآن، أنا أعشق كلماته؛ وصرتُ على نحوٍ طبيعيّ؛ بما يكفي مهتمة به على نحوٍ عميق.

سألتُ: من كان جاك جلبرت؟

أخبرني الطلاّب، أنه كان الرجل الأكثر خرقًا للعادة الذي سبق أن قابلوه. بدا كأنّه لا ينتمي إلى هذا العالم، كما قالوا، كأنّه يعيش في حالة سحرٍ متواصلة، وشجعهم على أن يفعلوا الشيء نفسه. لم يعلمهم كثيرًا كيف يكتبون الشِّعر، كما قالوا؛ بل لماذا يكتبونه: لأنّه يسبّب المتعة ويولّد السعادة. قال لهم. إنّهم يجب أن يعيشوا معظم حيواتهم الإبداعية كوسيلة؛ كي يقاتلوا ضد فرن هذا العالم الذي لا يرحم.

وكان معظم الأحيان يطلب من تلاميذه أن يتحلّوا بالشجاعة. فبدون شجاعة؛ كما قال، لن يكونوا قادرين أبدًا على إدراك المدى الرحب لمقدراتهم الخاصة. ودون جسارةٍ لن يعرفوا العالم على نحوٍ غنيّ؛ كما يتوق لأن يُعْرَف. ودون بسالةٍ، ستبقى حياتُهم محدودة، أصغر بكثير على الأرجح مما أرادوه لها.

لم أقابل “جاك جلبرت” شخصيًا أبدًا؛ لأنه توفي سنة 2012. وكان بوسعي على الأرجح أن أقوم بمهمة شخصية للبحث عنه واللقاء معه؛ حين كان حيًّا، لكنني لم أرغب بذلك أبدًا في الحقيقة. (فقد علّمتني التجربة أن أكون حذرة من مقابلة أبطالي شخصيًا؛ فهذا قد يكون مخيّبًا للآمال كثيرًا).

على أيّ حال، أحببتُ الطريقة التي عاش بها في مخيلتيّ؛ كحضور كبير وقويّ، مبني من قصائده والقصص التي سمعْتُها عنه. وهكذا قررتُ أن أعرفه بتلك الطريقة؛ عبر مخيلتي فحسب. وهو ما يزال يرتع فيها حتى هذا اليوم: ما يزال حيًّا في داخلي، بعد أن تحوّل إلى غنىً داخليّ، مذوّتًا بشكلٍ كامل؛ كما لو أنَّني حلمتُ به.

لن أنسى أبدًا ما قاله “جاك جلبرت” لشخصٍ آخر، شخصٌ حقيقيّ من لحمٍ ودم؛ لطالبةٍ خجولة في جامعة تينيسي. فقد روتْ لي تلك الشابة أنه في أصيل أحدِ الأيام، بعد درس الشِّعر مباشرةً، أخذها جاك جانبًا، مدح عملها، ثمّ سألها، ما الذي تريد أن تفعله في حياتها. اعترفت مترددةً أنّها ربما، تريد أن تُصبح كاتبة.

ابتسم للفتاة بمودةٍ لا حدود لها، وسألها: “هل تملكين الشجاعة؟ هل تملكين الشجاعة على تقديم هذا العمل؟ إنّ الكنوز الموجودة في داخلكِ تأمل أن تجيبي؛ بنعم”.

هذا ما أدعوه الحياة الإبداعية. الحياة الخلاّقة هي حياة موسّعة، حياة غنيّة، وحياة أكثر إمتاعًا. الحياة الخلاّقة هي المكان الذي يسكن فيه السحر الكبير؛ دومًا”.

—

* نص مستلّ من كتاب: “السحر الكبير: الحياة الإبداعية المتحررة من الخوف”، للكاتبة والروائية الأميركية: إليزابيث جلبرت. ترجمة: أسامة إسبر، عن دار: الجمل.

عدد المشاهدات : 700

شارك مع أصدقائك

Comments are closed.